10/20/2017

又是另一段「驚奇」的開始,今天(2017.10.5)從馬爾多納多(Puerto Maldonado)搭機前往安地斯山脈上的古印加帝國首都、海拔3399公尺為全世界最高城市之一【如「全球大城市最高海拔列表」】,也是在整個美洲目前有人居住(人口40餘萬)最古老城市的庫斯科 (Cusco)。由於這個在秘魯蓋丘亞語為「肚臍」之意的古城之市內及周圍保有大量的古蹟與歷史文明遺址(號稱為“南美羅馬”),故聯合國教科文組織 (UNESCO) 於1983年就把其列為世界遺產 (World Heritage)。

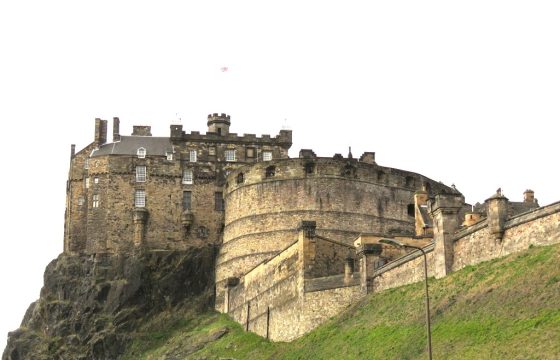

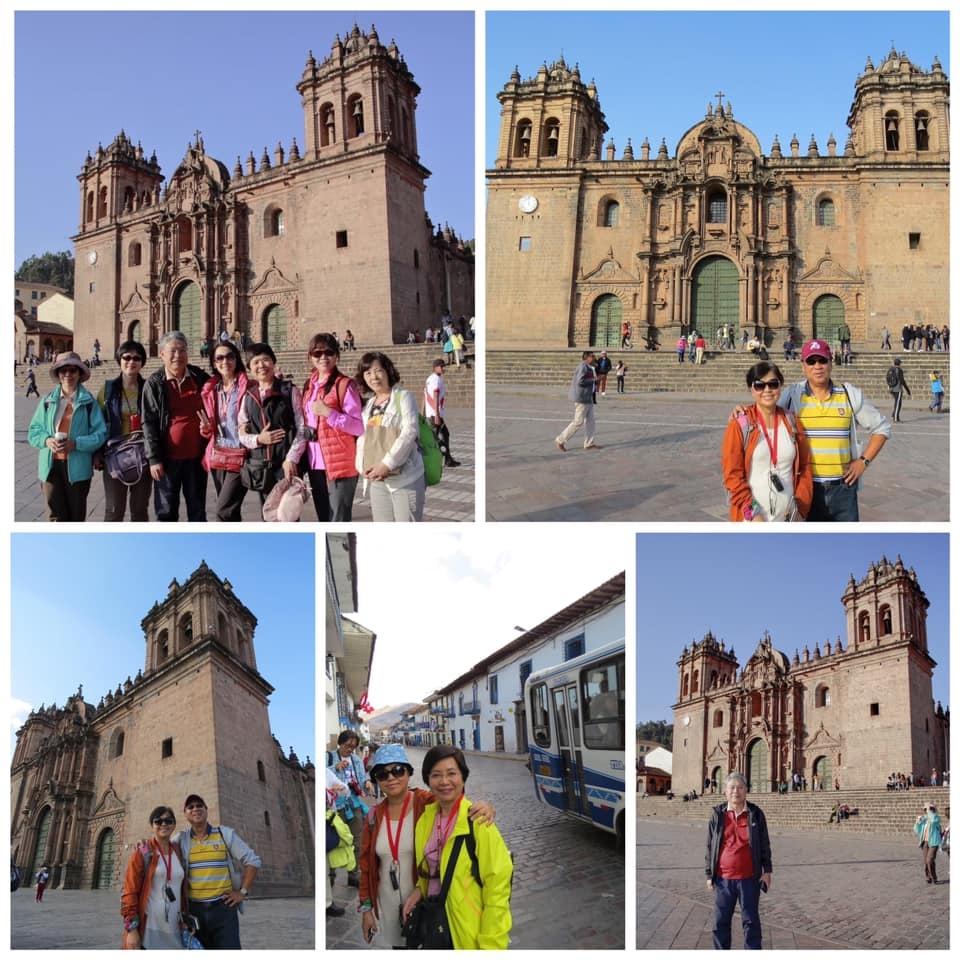

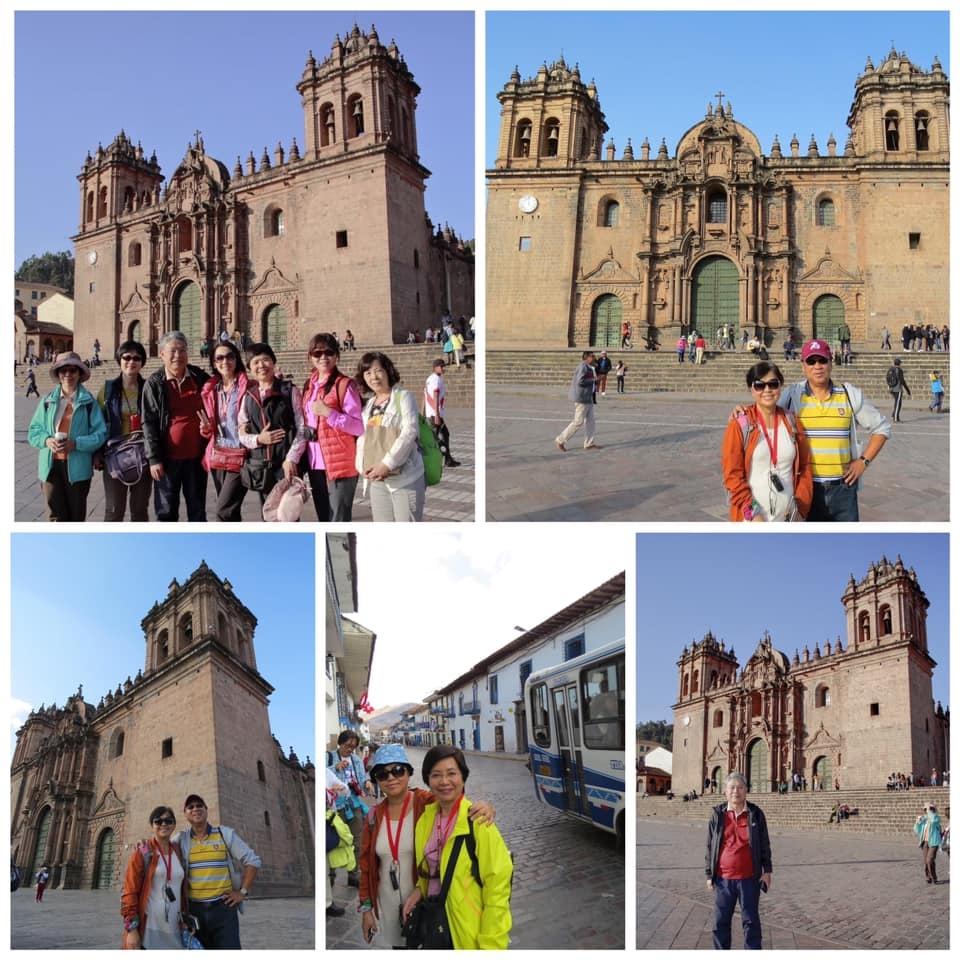

南美洲各國曾被西班牙殖民的城市(如同利馬一樣)都有個「武器廣場 (Plaza de Armas)」,而這裡也是該城市最著名景點與最繁華熱鬧的集中地,當然更是遊覽庫斯科必來之地。

在這廣場上, 有造型雄偉且最醒目的兩座教堂;一是建於 1559 年,花了近一個世紀才完成,是西班牙殖民時期代表性建築的庫斯科主教座堂 (英Cusco Cathedral/西La Catedral)【內部陳列可觀的庫司科畫派油畫,融合了歐洲十六、七世紀的主流藝術及當時安地斯人的文化】。

另則為命運多舛,始建於1576年、於1650年被大地震摧毀重建、再於1668年浴火重生後屹立不搖至今的耶穌會教堂 (Church of the Society of Jesus)。

當天行程雖緊湊,仍給我們還算充裕的時間在廣場上自由「放風」,也讓大家滿足不少「它抓得住我」【台灣四、五年級的人才知其意】的樂趣!【我還用長鏡頭照到一張在普卡穆庫(Pukamuqu)山頂上所佇立著那一尊名為「白色基督(Cristo Blanco)」的雕像】

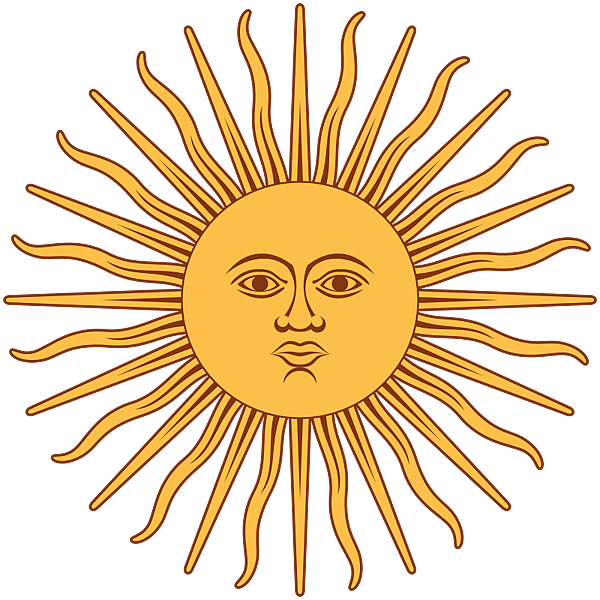

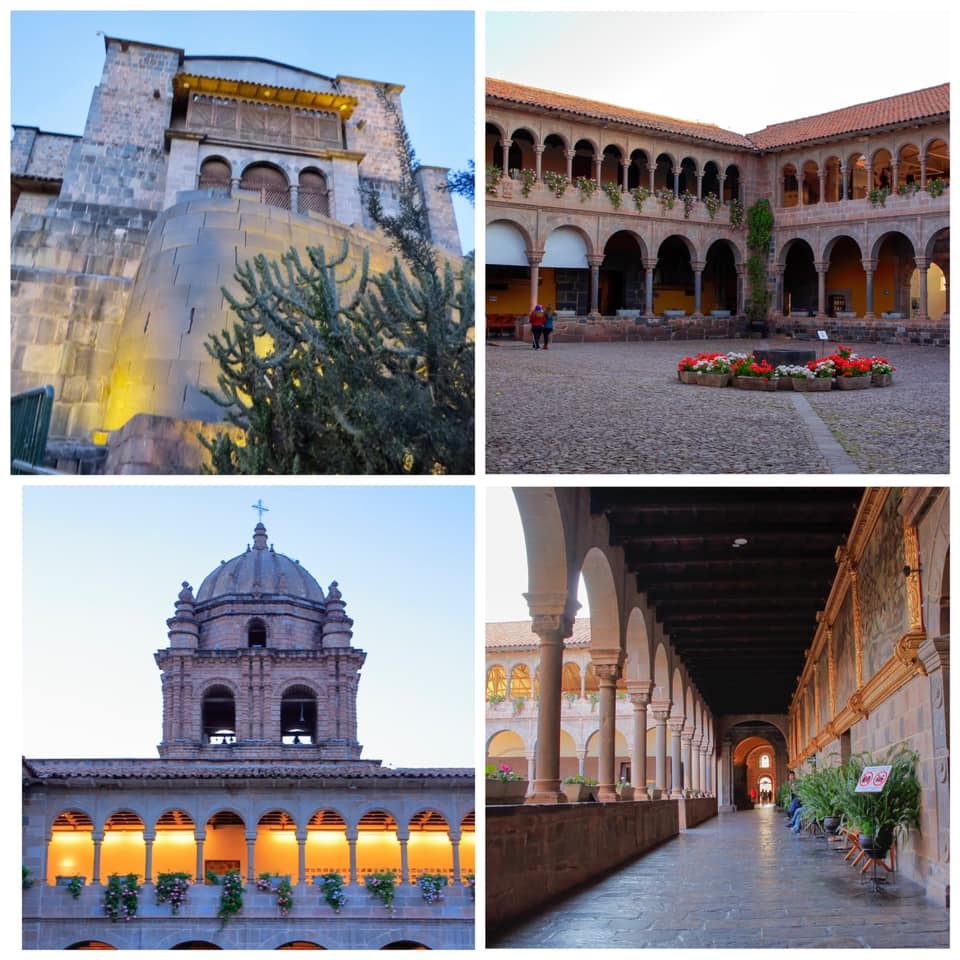

廣場上,原有一座建於印加帝國時期供奉該帝國的守護神──太陽神印地 或譯成「因蒂」(Inti)【如以下照片(版權聲明)】,是庫斯科和整個印加帝國最受尊敬的「太陽神廟 (Coricancha)」。

該神廟牆壁和地板曾經覆蓋純金,相鄰的庭院充滿金色的雕像。西班牙人見獵心喜,認為是「難以置信的美妙」;之後所有的貴重金屬、寶石,都於16世紀被洗劫一空【如註解一】。不只如此,西班牙殖民者沒有善待並尊重印加人的信仰,還拆毀了寺廟,而在其遺址上利用其基礎建立這聖多明哥修道院和教堂。所以,這神廟只剩下一個廢墟…所見的是把其當「地基」建於其上的聖多明哥修道院 (Convent of Santo Domingo)。【如下照片:下方3-4層的磐石是原太陽神廟,建築主體都是修道院】

我們入內參觀,當然看不到神廟的黃金、雕像或任何古印加的文物,所見的是修道院的西班牙式中庭、迴廊與壁畫,以及漂亮的草坪與花埔。

【在這「神廟」之遊四年後,想寫一些當時所見的「亮點」時,卻從照片中找不到可值得一提的素材,就問Kevin那時他是否看到讓他印象深刻的…結果他Line給我以下他照的這一張看似既科幻神奇又充滿藝術感的圖畫與相關文字介紹(續又發送若干網路連結) 。經稍加研讀後,才知這印加人稱為“the Seqe system of Cusco”圖可是大有來頭:這是以太陽神廟為中心,用想像中的一種「輻射線」(我認為是「光芒線」)把庫斯科所有的城鎮、廟宇、神壇、聖地…以錯綜複雜地方式把宗教精神連結在一起…十分驚訝吧!】

小米導遊接著又帶我們穿過幾條狹窄巷弄,在隱身於一隅之地【綿延約600公尺的羅伊托街(Callejon de Loreto)】「發掘」到又是讓人讚嘆古印加文明不可或缺一部分的「十二角石 (英“Twelve-angled stone”、西“ Piedra de los doce angulos”)」。至今的科技文明都無法解釋,印加人是如何將不同形狀及大小的石頭間不需黏著劑而能無縫接著(且接縫處連一張紙都難以插入)的這種高超砌石技術。就因這塊12個角的石頭平整而嚴密的砌合,歷經再多再大的地震它卻始終都能屹立不搖。

一頓豐富的晚餐後,我們隨興散步觀賞廣場上的夜景;特別是那既是印加人的「太陽神廟」、又曾是西班牙人的「聖多明哥修道院」,而現都屬於秘魯的「國寶」…在晚上打上燈光後感覺既神聖又高貴。

這一天在庫斯科最大的心得是,沒有文字的古印加人,卻可以用神奇的圖型、無比堅固建築工法、特殊造型的文物…以有別於其他文明社會的另類方式來展現其族裔智慧與宗教文明…讓現代人非常欽佩!

當晚,入住廣場附近的Hotel San Agustin Plaza【入睡前Carol 在她的FB上留下如此的感想】。

翌日清晨,一行人搭旅行社安排的大巴士從酒店驅車從庫斯科經烏魯班巴 (Urubamba) 到奧揚泰坦博(Ollantaytambo),以2.5小時行駛這一小段 “陸地上最長”的安地斯山脈 (Andes Mountains) 【如註解二】經典景觀之旅。

在這約 73公里一路下行(從海拔3354公尺降到2797公尺)的車程對在庫斯科已有高原反應的來說,則是相對感到舒適的。大巴沿著山谷而行,看到遠方的山頭交織著山嵐、白雲與呈現出黃、棕、咖啡色深淺不一的高原美景…

年輕時曾讀過三毛應聯合報之邀去南美洲旅行所寫的那本《萬水千山走遍》,當時認為那「遠在天邊」的地方這一輩子都不可能去。唯一有印象的是三毛為了去一個既神秘又詭異「叫什麼丘」的地方而費盡千辛萬苦且差點遭到山洪天災而魂斷異鄉…之後才想起來她那次探險的地方就是「馬丘比丘」。而此趟旅遊就是來到這當年認為既遙遠奇幻又要經過危險崎嶇之路才能到的夢幻之地。似乎若不來此一遊,怎敢說自己“走遍千山萬水”?

抵達奧揚泰坦博後,先在晚上要住的旅館放置行李,再步行至 IncaRail 奧揚泰坦博車站, 搭乘著號稱南美最有名路線的觀光火車(From Ollantaytambo to Machu Picchu)及專門適合觀光客的“THE 360°”列車廂到阿瓜斯卡連特斯(Aguas Calientes)【或稱熱水鎮/馬丘比丘鎮】。

在這觀景火車1.5小時的行車過程中,可謂毫無「冷場」,首先是享用著簡單味美的早餐,接著是「變裝秀」、民俗表演等餘興節目。

當火車繞著山、沿著河走時,利用火車特別設計的180度寬闊窗戶欣賞著窗外美景…綠色山谷、座座農舍、農田小徑、牛羊生畜、花花草草、滔滔溪水、濛濛霧花…就以觀賞這些大自然美景而言就值回票價。

火車抵熱水鎮站【海拔降為為2038公尺】後,再搭接駁巴士爬山行駛30分鐘才終於來到整個遺址高聳在海拔2350~2440米的山脊上,俯瞰著烏魯班巴河谷「世界新七大奇觀 (New Seven Wonders of the World)」之一,被稱為「空中城市」、「失落之城」【印加語為”古老的山頭”之意】的古印加帝國遺址之一的馬丘比丘 (Machu Picchu)。

這建於 15 世紀、海拔 2400 公尺的山城,位於群山峻嶺, 懸崖絕壁之頂端。西元 1911 年 7 月 24 日,一位美國考古學家海勒姆·賓厄姆三世 (Hiram Bingham III) 意外發現這個遺失的神秘山城遺跡,才揭開其一小部份的神秘面紗。【根據三毛的記述:數百年來印加人都知道這山城的存在,只是把其當廢墟,我認為差別則是這位老美「發現」此地後則把她捧成了「至寶」】。

在小米導遊介紹完馬丘比丘歷史、大夥照了張團體照後,就各自對這神秘之地,在石群陣中逐一進行探索、擺各種pose、連站在山丘小石屋旁的一頭原駝(Guanacos)都成為被「抓景」的對象…

整個遺蹟由約140個建築物組成,按照考古學家的考證,馬丘比丘可區分為三個組成部分:「通俗區」(墓園、梯田【如以下照片1~2】、公園、避難所)、「祭祀與貴族區(宮殿、居住區)」【如以下照片3~4】。

以及獻給最偉大的太陽神因蒂的「神聖區」(包括有重大考古學價值的「太陽廟(Temple of the Sun or Torreon)」、「三窗之屋(Trapezoidal Windows)【照片取材來源】」和「拴日石(Intihuatana)」【依序如以下照片】;據說而拴日石是印加人設計的天文學時鐘。

這裡還建有超過100處階梯——每個通常由一整塊巨大的花崗岩鑿成。還有大量的水池,互相間由穿鑿石頭製成的溝渠和下水道聯繫,通往原先的灌溉系統。【以下照片由團友Shelley提供】

這些精巧的石造建築充分展現了當年印加帝國的盛事輝煌… 然建築用的龐大數量石塊與重達20噸的巨石究竟是如何搬上馬丘比丘的山頂,及那些住民又是如何消失的,至今仍是個未解之謎?

走筆至此,為了表達對三毛這位生命雖短暫卻始終發光發熱的作家及「旅遊先進」之敬意與懷念,特別引用她當年在馬丘比丘所表達當時心境的片片斷斷…“一座謎城呈現在山頂一片煙雨朦朧的高原上…看過多次旅遊雜誌上的石牆斷垣畫片,一旦親身面對,還有一股莫名的激動”、“一種拂不去的滄桑之感”。還有一些她對所見景物的若干描述…“一片長滿芳草碧滿天的梯田、未被喧嘩污染的石牆、沒有屋頂的小屋、迷宮般的小石徑、高崗上的吹笛的印地安人”、“整個被碧綠的草坪包圍的廢墟”“眾神默默、群山不語”、“雲來了、雨飄過,腳下的廢城在一陣白絮中隱去,沒有痕跡”…以上每一段文字都有一種僅能意會卻無法言喻的「意境」。

身為觀光客的我在見到夢幻美景時所反應的只是一種自然的激情,可是當時的三毛則可能是「流浪者」的心境,筆下難掩其寂靜、陌落、滄桑與對已過世荷西的感念【如註三】

中午在馬丘比丘旁唯一的Sanctuary Lodge餐廳內用餐,享用豐盛多樣的自助料理。回程搭巴士到熱水鎮後我們有足夠的時間自由自在地觀光與採購。這也是一座充滿印加風味的山城,除了賣手工藝品的店鋪、水果攤與販售各種紀念品的商家外,最有趣的是看到印加帝國的各種人物(包括在餐廳外招攬顧客)的雕像。

我當天在熱水鎮還找到了一塊於1961年所立,紀念那位所謂的讓馬丘比丘揚名的「發現者」Hiram Bingham 50週年的碑誌,可見秘魯人真厚道。話說回到,那傢伙居然把馬丘比丘的古蹟遺物強行掠奪至耶魯大學。事後,祕魯政府則鍥而不捨追討多年,甚至進行法律訴訟而在歐巴馬總統協助下,終將第一批文物366件於2011年3月30日歸還回祕魯【註四】

下午4時許再搭上回程的觀光火車返回奧揚泰坦博(看到有趣的三輪Taxi),途中團友們不是在舒適的座位上輕鬆補眠,就是檢視整理手機或相機內豐富的「戰果」。

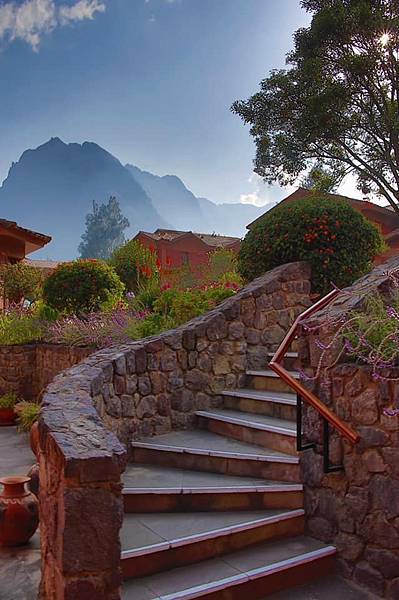

說到這海拔2792公尺的奧揚泰坦博,可曾是印加帝國的重鎮之一,印加王帛查庫提(Pachacutec)把此地建為祭祀中心,該城尤其是全長二、三千公里人聲鼎沸「印加古道(Inca Trail)」所必經之地。傍晚就入住在這位於半山腰、與山頭上印加帝國遺跡為鄰、充滿印加文化造景的Pakaritampu Hotel,並在酒店享用既傳統又現代的晚餐。【入睡前Carol 在她的FB上留下感想;之後我在FB上也寫下當天精彩的記錄】

第三天(10/7)早餐前呼吸著幾無污染的新鮮空氣逛逛這被美麗山景所包圍的旅館戶外設施…石牆、木階、窯房、草亭、瓦屋、藝術壁畫,加上溫遜友善的羊駝、不知名的花卉、織布中的印加原住民婦女,還有遠方山頭上印加建築遺跡…構成一幅幅超美感的自然油畫。這是繼數日前亞馬遜雨林旅館後在旅途中又住過的一相當特殊「驛站」。

回程從歐亞泰坦堡 (Ollantaytambo) 驅車經烏魯班巴、皮薩克 (Pisac) 全程93公里景觀之路返回庫斯科。其實,我們來回走的這一條路就是稱為“聖谷 (Sacred Valley)”的精華地段【因氣候、環境與水源使其適合耕種,而成為印加人的大穀倉,故印加人視為上天所賜的神聖谷地】以下旅途中所蒐集到的照片就是以庫斯科為中心探索都算位於聖谷的八大印加古鎮的地圖。

途中,先在海拔高度2,870米的烏魯班巴 (Urubmmba) 印加古鎮稍作停留,欣賞烏魯班巴河谷的山河氣勢。

特別吸引人的是那專供登山客以攀岩方式才能入住,且價值不斐($USD150-250)的“膠囊住宿 (Hotel Skylodge Adventure Suite)”【若看了以下視頻就會知道為何有人不只花錢還願千辛萬苦地攀爬上去住一晚】。

當然,能看到那「原汁原味」毫無妝扮的印地安原住民文化、藝術、繪畫…也是不到此地都難得一見的。

我們也在另一皮薩克 (Pisac) 老鎮駐足,走訪熙來攘往、充滿鮮艷色彩的印地安傳統市場 (Pisac Market),許多團友們在這有當地印地安人特色的許多不同類型之秘魯手工藝品和珠寶首飾的市集中滿足了「尋寶」的欲望。

許多人認為所謂「印加三寶」是指梯田、石屋、羊駝;但網路上也可查到各種不同的說法,確實莫衷一是。為此,我也想找到正確答案。結果發現,無論是幾個寶,是那些寶,都是「自由心證」,無統一及標準的認知。然我從祕魯國旗中間的盾徽(Coat of Arms)找到了官方的標準答案──那就是羊駝肯定是其中之一。【如網路上說明】【祕魯盾徽代表之意義如注五】

我們一行參觀了庫斯科近郊成功養殖了許多人見人愛的羊駝,以及獨特的駝毛加工技術,而招徠眾多的遊客的阿瓦那坎查羊駝養育中心 (Awana Kancha, Cusco’s Alpaca Farm) 。由專業人員現場解說古老的印加羊駝毛清洗、染色及紡織技術,並觀看聽當地印加織女現身說法。

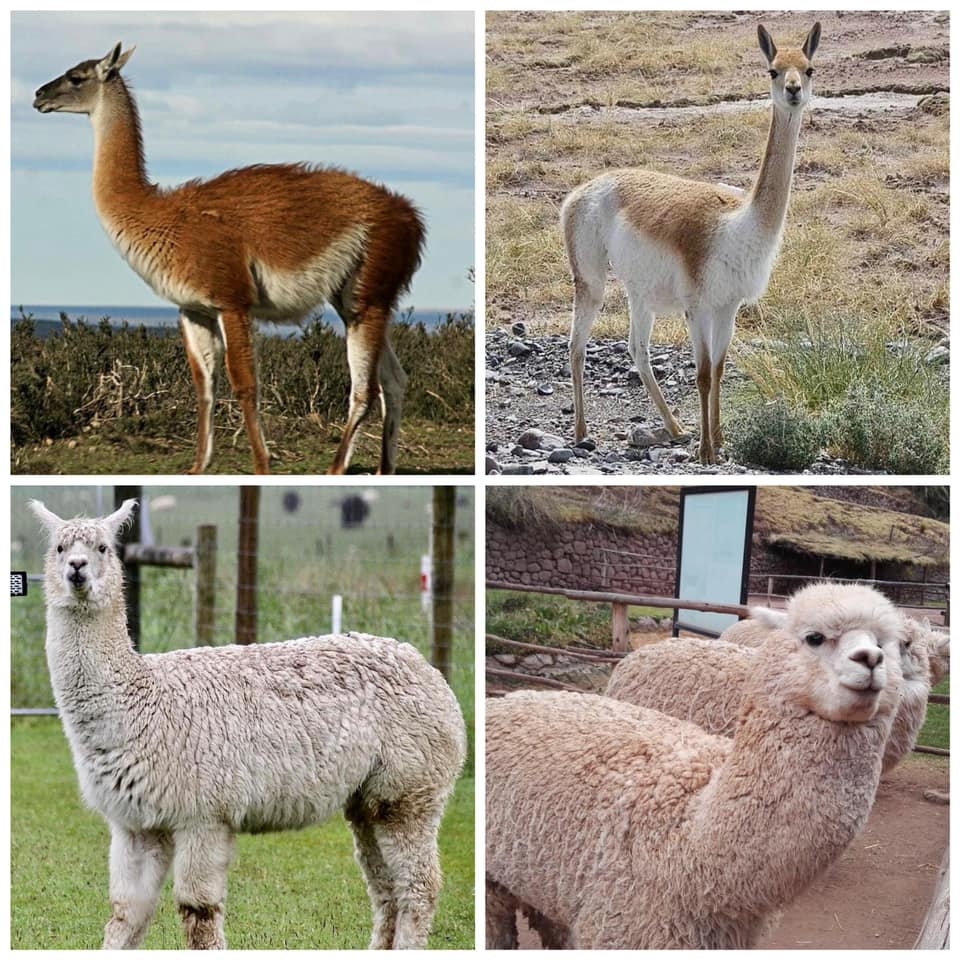

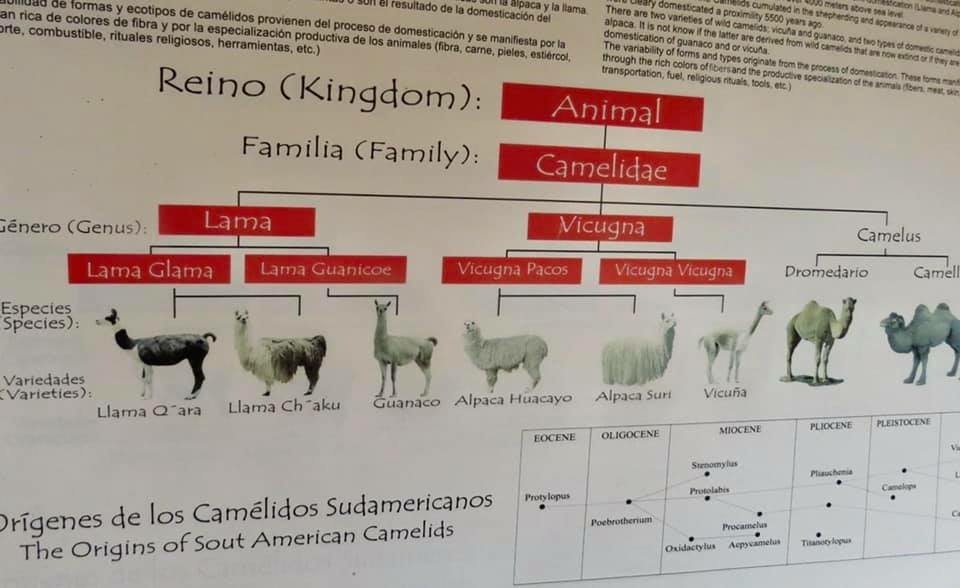

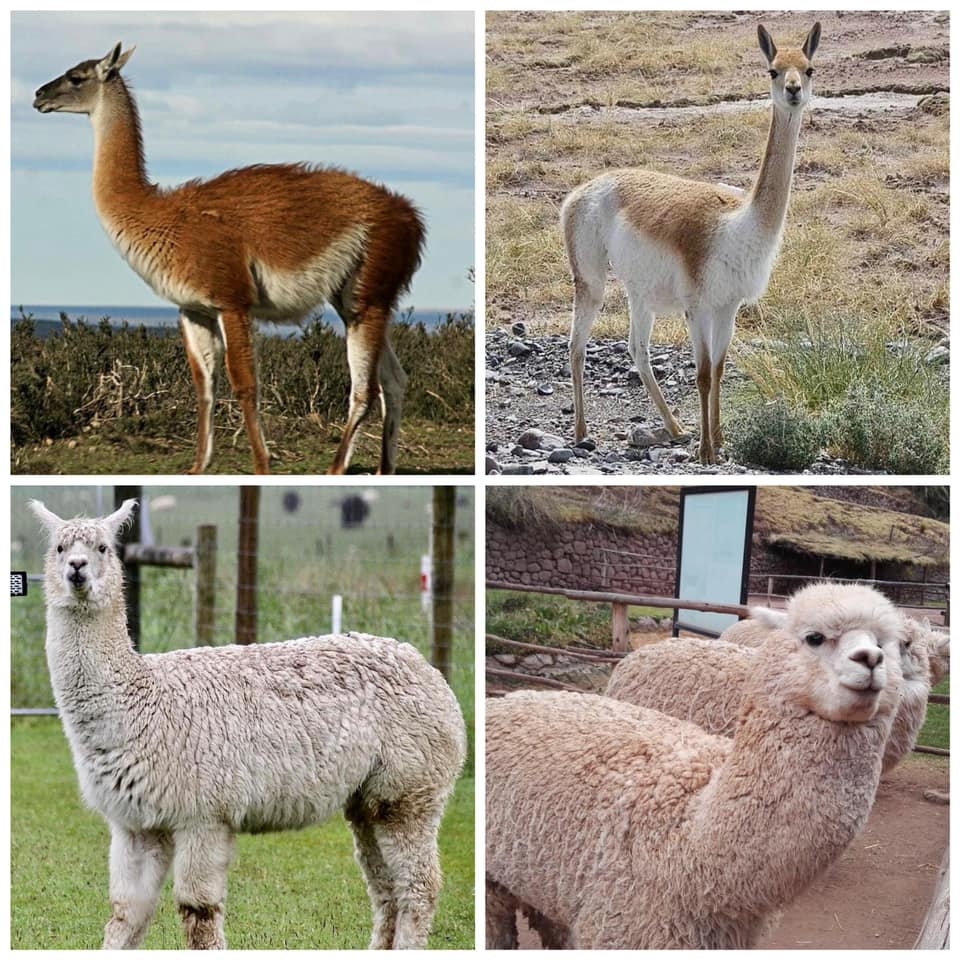

根據該中心所展示有關偶蹄目駱駝科(Camelidae)的「族譜」分為羊駝屬(Lama /Llama) 、小羊駝屬(Vicugna) 與駱駝屬(Camelus) 三大類;此地所飼養的是前兩類;每一類又分為三種不同名的「族群」,實在有點複雜。

經網路蒐尋研究其名稱上也十分混淆。一般就把牠們統稱為羊駝 (Alpacas),若再簡單細分,那種沒有那麼多毛,且毛色是淺褐色至深肉桂色的叫「原駝 (Guanacos)」【在馬丘比丘所見的】;頭小尾短、身體細長、腿與頸都長,耳朵長而尖的叫 「小羊駝 (Vicunãs)」;有綿羊般長毛的、身高(1.6-1.8米)、體重(127-204公斤)就是「大羊駝 (llamas)」。【順時鐘依序如以下照片】

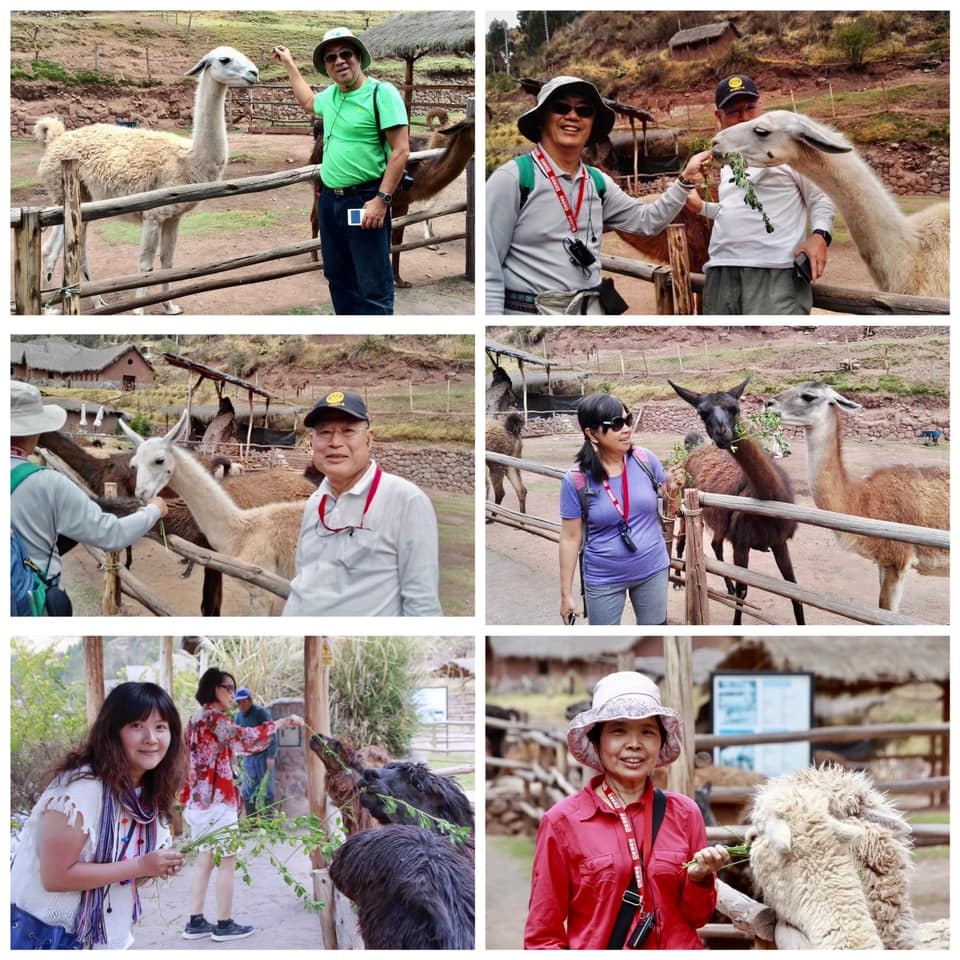

親手餵飼那些不同種類卻都很溫馴可愛的羊駝(不管牠們到底叫什麼也沒那麼重要)更是此行的「熱點」。當然,採購些羊駝飾物、甚至高檔的紡織品也確實很值得。

中午我們在一家可鳥瞰整個庫斯科城,又有現場演唱,包括祕魯印地安民歌《 El Condor Pasa 老鷹之歌 》排笛演奏的餐廳用餐,首度嚐食羊駝肉,著實是一種難得的經驗。

餐後續訪庫斯科城外約2公里、占地3900公頃、海拔3700 公尺的薩克塞瓦曼堡壘(Sacsayhuaman)。據說是由印加帝國第十代皇帝圖帕克•印加•尤潘基時期興建,從西元1400年動工,歷經三代君王(耗時108年)才完成。

古堡建築工程浩大,技藝高超,雄偉壯觀,再度證實古印加人有高度文明、智慧和創造才能。根據考證,該堡壘實質上並沒有作為軍事要塞的用途,而用以紀念印加帝國的軍事勝利,以及在某些儀式中進行模擬戰爭。

印加帝國被西班牙征服後,薩克塞瓦曼的巨石被移去,用於其他建設,尤其在1940年代,由於當地政府鼓勵進行新建設,對其造成甚為嚴重的破壞。現在所看到的僅是原址的五分之一。【以上內容多參考於維基百科有關薩克塞瓦曼的介紹】。

傍晚再度入住San Agustin Cusco後,散步前往位於武器廣場旁Tunupa民俗音樂表演餐廳晚餐。在群聚來自世界各地觀光客中,我們所安排的位置尚差強人意,可在享用可口菜餚時,觀賞祕魯特色的演唱及舞蹈(只是個人對隔桌一群呱噪的澳洲人感到不悅)。

餐後走回酒店卻意外觀看一場當地熱鬧非凡的嘉年華會遊行。當天既非秘魯最具代表性的幾個狂歡節(Carnaval),也非每年1月庫斯科狂歡週 (Carnaval del Cusco) 【註六】,卻讓我們能幸運地看到盛裝的舞者以色彩繽紛的服飾、傳統的打扮(尤其是女性所紮大而粗的辮子,戴著皮魯阿(Pirua)帽)【請參考:秘魯的典型服裝】,隨著輕快音樂節奏而手舞足蹈(一下順時鐘接著又逆時鐘轉圈圈),這是來秘魯近一星期來感受其最熱情似火的一面。

激情過後入眠前,綜合這幾天的所見所聞:秘魯人(及其祖先印加人)在歷史上有其光輝燦爛與「悲情」的一面,無論如何,他們曾是偉大的工匠、有先人留下的智慧,現在更是一個有深厚文化底蘊的國家…【我把這一天精彩的回憶留在FB上】。

〈待 續:下一篇──太陽之路及的的喀喀湖〉

註解:

【註一】當初這座神廟由每片重達兩公斤的黃金牆所建成,總共有七百片之多。神廟內有黃金神壇,及許多由黃金白銀打造、與實體相當的農作物供豐年祭用,但現今僅能看到巨石的建築架構。

【註二】安地斯山脈長8,900公里、寬200至700公里、平均海拔3,660米,由北到南經過委內瑞拉、哥倫比亞、厄瓜多、祕魯、玻利維亞、智利及阿根廷等國。

【註三】三毛在文中描述她在火車上與一群遊客以西班牙語聊天說“我的先生也是西班牙人”後,發現她用錯了文法,應該是用「過去式」而非「現在式」。

【註四】為了索回文物祕魯政府不斷與耶魯大學追討多年,甚至對簿公堂,最後美國歐巴馬總統在祕魯總統親自遊說下與耶魯大學進行道德勸說,終使耶魯大學退讓,願意歸還第一批,將總計366件文物於2011年3月30日運抵祕魯總統府。

【注五】該祕魯盾徽代表之意義分三大部份:藍色的區塊的動物是「小羊駝(Vicuna)」、白色區塊的植物是南美洲獨有的「金雞納樹 (Cinchona)」、而紅色區塊的羊角飾物(Cornucopia with coins)則是象徵物產富饒與年年豐收。

【註六】嘉年華會/狂歡節(Carnaval)最開始源於天主教信仰,一般在大齋節的前一周慶祝。在殖民時期由西班牙傳入秘魯後,與印加傳統融合形成了十分有特色的節慶活動,如今成為秘魯最大最著名的節日之一。節日期間,街道上到處都是盛裝打扮的舞者、色彩斑斕的花車和各種美味小吃,遊行、潑水活動、民俗舞蹈、音樂會、各色表演等在城市的各個角落相繼上演【亦請參考:五個獨具特色的秘魯狂歡節】