2021.11.10

雖然對「高原反應/高山症 (Acute Mountain Sickness, AMS)」有所顧慮,但青藏高原與西藏一直都列在我的「人生必遊地」。只是沒經過3600公尺以上的「實戰」就不知道自己「到底行不行」?參加祕魯團前,當然被告知有關這方面的風險與預防措施,我個人就把這趟行程當成是「練兵」與「測試」;而從今天(2017.10.8)起連續兩天就要正式接受這項「考驗」(挑戰4000公尺以上)。

從庫斯科驅車前往普諾 (Puno) 要耗時 7小時行駛在全長386 KM海拔從3400到3827公尺,稱為”太陽之路 (The Route of the Sun)”的高原景觀之路。【以下行程圖取材於祕魯一家旅行社,特連結其官網(https://www.turismomer.com/the-suns-route)以示對其智財權之尊重https://www.turismomer.com/en/】

首站在距庫斯科45公里的小鎮安德瓦伊利拉斯 (Andahuaylillas) 停留,參觀以紀念聖彼得使徒 (Saint Peter the Apostle) 的一座巴洛克建築,暱稱為“美洲的西斯廷(Sistine Chapel of America)” 的教堂。該教堂係以其牆上「濕壁畫(Frescos)【牆壁灰泥未乾時繪畫】」曾名噪一時,現則列為安第斯山脈巴洛克風格之路 (Andean Baroque Route)所要探索的四大名教堂之一而聞名。

說實話,在歐洲旅遊非常習慣參觀各地的教堂與博物館、藝術館,但似乎來到南美洲則對西班牙殖民者在印加之地上所留下西方建築的「烙印」的興趣,反而不如對原住民的文化與習俗來得高。

我們在小鎮的市集「尋奇」,並更加近距離地體驗印加人的生活,尤其是他們的衣食──品嘗了當地人的烤豬肉及比一個人臉還大的大麵包。

沿途穿梭在白雲、山峰、湖泊與高原之間,景觀就如青藏高原。“經過了河谷、平原、印加鄉間小鎮,不時見到牧羊人趕著駱馬及羊駝悠行其間”【“”引用於旅遊手冊】,而皚皚白雪的安地斯山脈,以及草原上放養的馬與牛羊,全都是快門的好目標【讓我連想起“祁連山下牧牛羊”的場景】。

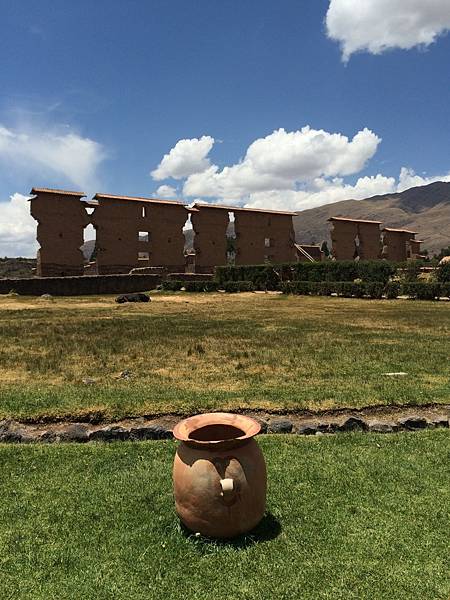

途中在海拔3475公尺的洛克奇 (Raqchi ) 駐足。在古印加神話中,維拉科查(Viracocha)是一個偉大的「造物神(The Great Creator Deity)」【類似是中國神話中的盤古及西方的上帝,創造了宇宙萬物】。來到此地就是要如印加人一樣去「頂禮膜拜」一下那只剩下幾道牆與屋沿的神廟 (Temple of Wiracocha) 遺跡。【每道牆約92 x 25.5公尺】。

神廟遺址附近又看到另一座西班牙人用泥土、石頭與磚塊【不知是否從神廟「就地取材」】所蓋造型特殊的Church of San Pedro de Cacha 教堂。

逛完了市集、教堂、花市後,中午在Feliphon餐廳當地料理自助餐,包括又見未曾吃過的東西。第一次吃烤天竺鼠就如首度吃羊駝肉一樣有些掙扎(因為這兩者都屬可愛動物),既然「入境要隨俗」,那就「淺嚐即止」吧。

另外,餐飲中,欣賞三姐妹原住民小朋友的小提琴演出,雖不能算是餘興,但瞭解到當地人民確實是需藉觀光來改善其生活的必要(領隊也支付給這些小朋友小費)。

吃飽喝足後,悠悠然然地在樹下打個盹,接著就是往4000公尺以上高原邁進,準備接受挑戰的開始。

大部分的人都是「有備而來」,我則是暫不服用「高山藥」,想測試一下自己的「承受度」後,再視情況為之。巴士穿越安地斯山脈最高峰之一的拉雷亞山脈 (Abra La Raya) 【山頂最高為5489公尺】並在海拔4,335公尺(14,222英呎)觀景點下車,體驗一下呼吸稀薄空氣的感覺。大夥們,無論有無高原反應、身體是否微恙,都在此可能是「人生難得高點」上也要雀躍一下;特別是,要留下「可歌可泣」的歷史性的紀錄。【當時,我沒有任何一點不適的感覺,事後Carol告訴我她那時是為我“強顏歡笑”(說事前先服高山藥確實是有效的)】

這一趟穿越安地斯山脈 (Andes Mountains) 的“太陽之路”雖需 9~10 小時,但不只不會讓人覺得「漫漫長途的無聊」,反而處處都是「驚艷」有欣賞不完的景點。相對於上篇所述從庫斯科經烏魯班巴 (Urubamba) 到奧揚泰坦博(Ollantaytambo),所走的一那小段安地斯山只能算是「小品」,這一段景觀之旅則可真是「浩瀚無比」;並非只是緯度高,而是氣象更變化萬千、景色更大自然、人煙更稀少;當然,空氣也更稀薄…是一個永生難忘的體驗!

傍晚抵達位於的的喀喀湖 (Lake Titicaca) 畔、於1668年由西班牙總督佩德羅·安東尼奧·費爾南德斯·德·卡斯楚(Pedro Antonio Fernández de Castro)所建、是南部阿爾蒂普拉諾省會與最大城市的普諾 (Puno)【海拔超過3900公尺,比富士山還要高,甚至高過除玉山最高峰的3,997公尺(豎立高3.5公尺的于右任銅像後達4000公尺)之外的多數山峰】。【以下照片:取材之網站】

在入住Jose Antonio Puno後,於其私家港口欣賞湖面上「致命吸引力」的夕陽。飯店內享用自助晚餐時,還可以在世界最高淡水湖夜景伴隨下享用美食。

翌日(2017.10.9) 清晨一大早,在晨曦這「恐怖情人」的召喚下,許多團友不需Morning Call已紛紛自動走到湖畔,靜靜欣賞、感覺那第一道曙光從背後升起時灑在廣大湖面上那動人心魄的一刻!(飯店是朝西面對湖泊)。

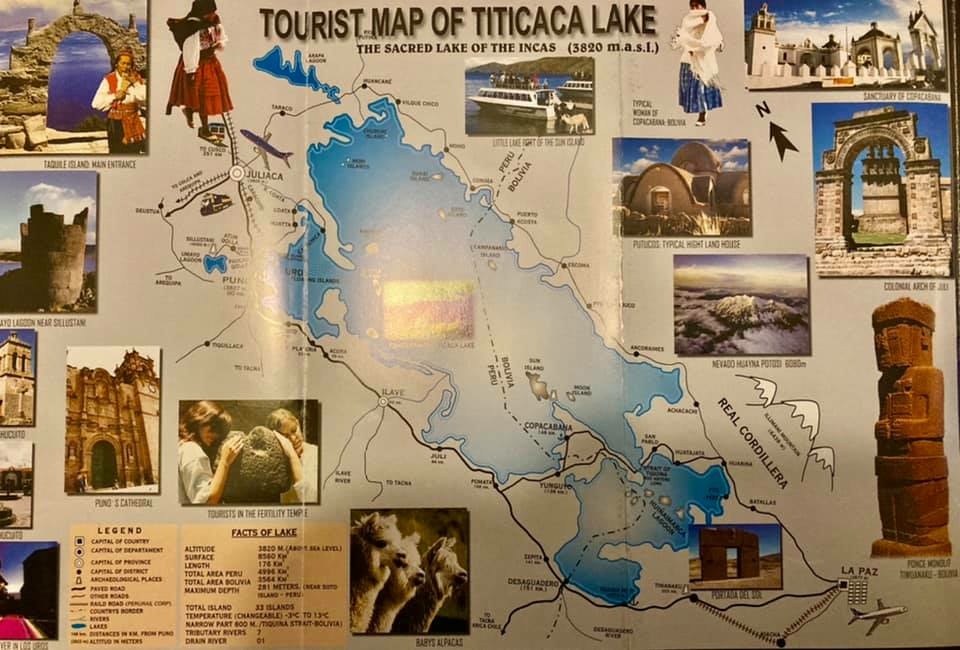

早餐後,搭船航行在海拔3860公尺(12,421英尺)面積 8,562 平方公里(1/4個台灣大)、平均水深140-180公尺,號稱世界最高可航行船隻,【其中63%在祕魯37% 在玻利維亞 (Bolivia)】的淡水湖──的的喀喀湖 (Lake Titicaca) 前往其湖中的幾座島上參觀。

整個湖可分割為大小兩塊,大的是像「美洲豹」的丘奎托(Chucuito),小的則是像「兔子」的溫尼亞馬卡(Winaymarka); 整個大小兩湖面的地圖上若倒著看就像是“美洲豹在追趕捕捉住那隻兔子”【如衛星空照圖】

整個湖有51個島嶼,【最大的是在玻利維亞境內的太陽島(Isla de Sol/Sun Island),島上有印加神廟遺址】。由於湖邊盛產高大、既可食用又可當建材的蘆葦,古老烏魯族 (Uros) 後裔的島民就沿用其祖先留傳下來的古法,利用蘆葦編織製作成一種面積在60~100平方公尺間的浮島(Isla Flotantes Uros),每個浮島可住4-6戶人家,較大的還有教堂、學校與商店。

他們在浮島上常年生活,捕漁,甚至可以在上面種植蔬菜、紡紗織布、手工製作色彩鮮豔傳統工藝…並以此吸引世界各地的觀光客。【在這湖上的島嶼中大多是人造,光在普諾的的喀喀湖周圍就有41個浮島】。

在導遊及居民的講解中了解他們是如何利用蘆葦來建造島嶼,甚至是他們的房子和船,我們還搭乘島民編制的一種非常有特色,叫「淘淘拉 (Totora)」蘆葦船(只能使用一年左右時間就逐漸被水浸透而放棄),簡單遊湖20分鐘,體驗其在碧水藍天,環境幽靜,猶如世外桃源般的生活。

回程,我們又搭船在風和日麗、水波不興下觀賞百看不厭的湖光山色,時而船隻航行加速,又感受到乘風破浪的快感。也有團友需靠氧氣罐來克服高原反應,雖辛苦,似乎也未減其遊興。

回到了普諾港口,再坐上巴士前往另外一座相距不遠、秘魯最大的商業區之一、海拔高度3,825米、人口近28萬的胡利亞卡市(Juliaca)。巴士車載著我們僅能驚鴻一瞥地逛了一下市中心街景(快速瀏覽了諸如:胡利亞卡廣場(Plaza de Juliaca)聖卡塔利娜教堂…等),並在車上享用當地雞腿飯簡餐後,就直接從機場搭機飛返回首都利馬。

再度入住Sheraton Hotel,當晚享受到秘魯以來,難得唯一的一頓中式大餐。返酒店再與好友們一起喝酒店提供的皮斯科酸酒(Pisco Sour),既「搬火山」又「砍大山」…回房後,快樂入眠【FB上留下這兩天難忘的紀錄】