2021.9.14

今天(2018.10.11)必須要「像雞一樣早起」,否則錯過首班跨海航行就從會影響整天在北愛的行程。【本篇的「標題照片」:北愛爾蘭的倫敦德里市政廳廣場】

早餐後,大巴南行25公里經艾爾 (Ayr)小鎮,續朝西南方向行駛73公里到達凱恩萊安(Cairnryan) 渡口,各大小車輛按抵達先後依序排列,等待魚貫連車帶人一起登船。過程中,旅客行李亦需經過安檢,而大巴在底艙停妥並完成相關安全規則說明後,乘客就可以下車在渡輪上自由活動。

不要等閒視之這一段搭乘英愛渡輪(P&O Irish Sea船公司)跨海71公里(38.4 海浬)的行程;這可是即讓人期待又使人興奮的2個半小時,不只是增添了彷彿是在「搭郵輪」的樂趣,亦同樣地可享受到那種「乘風破浪」的Fu。客艙内雖不如一般郵輪的豪華,也無免費美食及娛性節目的提供,但其舒適的休閒區、撲鼻咖啡香的餐飲區足夠讓我們愉快聊天、或打盹冥思、或假寐暇想…或在甲板上盡情地遠眺岸邊的美景、或觀變化多端的天象與「海象」…連掛在牆上的畫與照片都張張賞心悅目。

日正當中時,船抵拉恩蘭 (Larne) 碼頭;來到了位於愛爾蘭島的東北部、面積14,130平方公里、人口約190萬的北愛爾蘭。

從16世紀以降至20世紀整個愛爾蘭島因政治與宗教上差異的問題,而始終是「多事之秋」。我個人認為若純以愛爾蘭民族(Irish)出自同源及地緣政治關係的觀點而言,就是「該統一的沒統一」,「不該統一的卻統一」了;但若以宗教來論,則是基督教與天主教徹底在這個島上分家,並確定了各自所屬的「版圖」【1921年5月3日,愛爾蘭正式分治,北愛爾蘭正式成立】。有關這段英格蘭及愛爾蘭間近千年的恩怨情仇的歷史及相關的故事Luke 說了很多;其中,亨利八世(Henry VIII)與凱薩琳(Catherine of Aragon)皇后【女兒就是“血腥馬莉”】離婚改娶安柏琳(Anne Boleyn)【女兒是伊莉莎白一世】,引起宗教改革,與教廷絕裂(第三篇已述及)…

之後,亨利八世還特別有計畫地把基督教徒移民到愛爾蘭島的東北角(就是目前的北愛)而種下最初的「因」。事實上,宗教未必全然是現在的「果」,北愛三分之二信仰英國國教新教徒(基督徒),也曾嘗試在政治上要脫離英國;尤其是從1960起北愛共和軍 (Irish Republican Army,IRA) 長期抗爭與恐怖活動、2003年英政府的懷柔及後來新芬黨合法化,以及雙方最終的妥協【北愛軍繳械停止恐攻】,才成就了現在仍屬「聯合王國」卻獨樹一幟的「北愛爾蘭」。【但直到2016年的英國脫離歐盟公投,表決結果為英國退出歐盟,主張留歐的北愛爾蘭再次掀起脫離英國獨立和與愛爾蘭統一的聲浪…】。

登岸後,大巴朝西北方向行駛1.5小時許來到了布希彌爾(Bushmille)小鎮, 其最北位置(北愛爾蘭的最北角)就是1986年被聯合國教科文組織 (UNESCO) 列為「世界遺產(World Heritage Site)」、每年吸引200餘萬人造訪的巨人堤道 (Giant’s Causeway)。到達時既是風又是雨,是我們入英愛以來最陰冷的一天,但這也未減損我們的遊興。在遊客中心【如下前兩張照片】稍歇,可以來杯香醇咖啡加小點心暖暖身,並透過影片及大幅油畫【如下第三張圖】及照片來瞭解該巨人堤道經千萬年所自然形成的原因,而那傳誦千年的神話更引起遊客們的興趣──有「科學性」,更有「故事性」。

各自「著裝完畢」(穿上雨衣/打著雨傘)後,搭接駁車到玄武岩「石柱區」便開始我們各憑本事的「探險活動」…。有關巨人堤道的來源,無論是愛爾蘭民間傳說有兩個不同的版本(「愛爾蘭巨人與蘇格蘭巨人打架」說、「愛爾蘭巨人與巨人姑娘戀愛」說)的那一個,還是地質學家們打破了神話,揭開了這道通向大海的巨大天然階梯只不過是“冰河時期由火山熔岩的多次溢出經冷卻凝固結晶而成玄武岩石柱”之謎,都讓人嘖嘖稱奇這大自然的奧妙,並讚嘆“約4萬根六角形石柱形成8公里長海岸”造物者的神奇。【請參閱同上網路連結中之「傳說故事」及「地質學成因推測」】

當佇立在連綿有序石柱上、風雨打在臉龐,耳邊彷彿有人在訴說那千古的傳說…巨人跨海上岸、施展其魔力將波濤海浪、呈階梯狀入海的奇岩怪石、緊密相鄰、綿延於海邊如同步道的石階所彙集出的美景在您眼前一一呈現…無限的想像空間、持續讓人心有所感…

還好回程我是走路回到遊客中心,才能看到變化有節的海岸、色彩繽紛的海灘…不管是“山依海勢”而雄偉,還是“海借山景”而浩瀚,巨人堤道就是一篇六千萬年來這自然景觀所形成過程中所寫下永垂不朽的史詩。

結束這自然景觀神奇之旅,續從Bushmille往西南方向行駛63公里前往距離愛爾蘭共和國邊境很近的倫敦德里(Londonderry/Derry)。來到這人口超過8萬、北愛爾蘭第二大城市(整個愛爾蘭島的第4大城)之前最讓人人不解的是,到底這城叫什麼名字迄今仍無共識。雖官方稱其為「倫敦德里(Londonderry)」,但愛爾蘭共和國、愛爾蘭民族主義者,特別是當地人則「不屑」被掛上「倫敦」,而只願稱為「德里(Derry)」。【本文以下就以「德里」稱之,以表示尊重】

抵達這綽號稱為「處女城」(Maiden City)【因為在1690年圍城(siege of Derry)期間其城牆從未被炮彈穿破──也是歐洲少數城牆未被攻破過的城市】的德里,先在巴士車上進行市區導覽。經由Craigavon Bridge穿越流速湍急的福伊爾河(Folye River) 時對面的和平橋 (Peace Bridge) 在我們眼前「快閃」;下車時正好幸運地見到一道跨越天際的美麗彩虹似乎為歡迎我們的到訪而乍現,在大夥紛紛地「抓住」這讓人興奮的一刻後,便跟著Luke進行一輕便的Walking tour。

經過了建於1633年,曾歷經戰火而倖存的聖高隆座堂 (St. Columb’s Cathedral)【不知何故當時未能照到相片,僅能取材於以下「有標注作者」的網站連結】

入內參觀了建於17世紀也曾被戰火蹂躪、於1890年「浴火重生」(重建)的“GuildHall ”。這視為是 “The heart of the City”的市政廳,從1984年起也成為市議會 (City Council) 所在地。

室內有許多歷史文物的展覽及一醒目的維多利亞女王的雕像,室外則有遼闊且多元視覺的廣場,及在廣場上一祈求世界永無戰爭的「和平火焰(Peace flame)」讓人感受到一股聖靈安定人心的力量。

除了觀賞廣場四周的建築外,我們登上建於1613-1619年,綿延1.6公里、高度3.7-10.7公尺及設有四個城門的城牆(City Walls),漫步其中一小段…從牆上看悍衛德里的砲台、遼闊平易的GuildHall廣場及不遠處的「和平橋」又有另外一種風味【Peace Bridge + Peace flame:可見包括北愛爾爾人在內的任何一種民族都是祈求「和平世界」的!」

【惜未能站在置高點來鳥瞰整個內城的原貌及其仍保存文藝復興時代風格的建築;若有興趣可以進入此連結參加其虛擬的導覽tour】

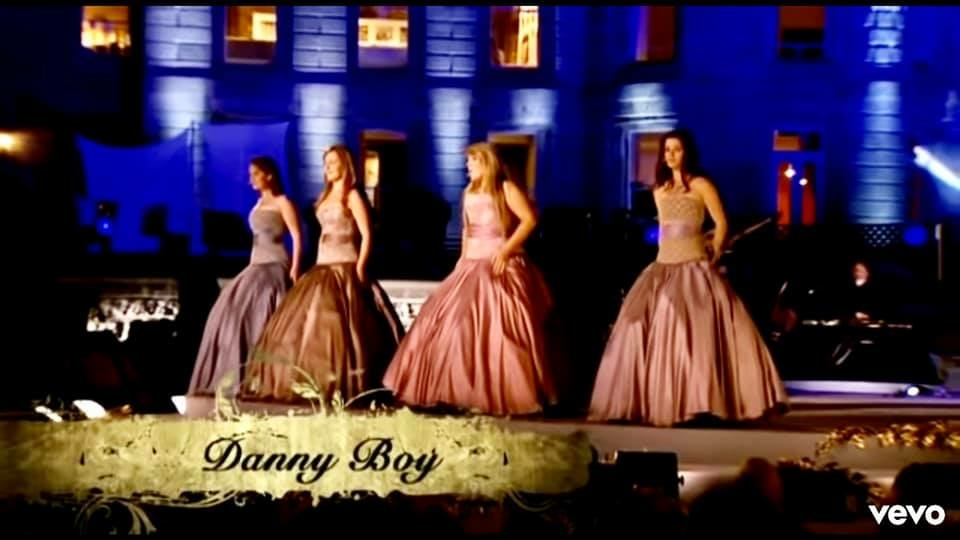

結束對我們而言相對是陌生Derry的驚鴻一瞥後,Luke則說“有一首叫Danny Boy的歌相信大家應該不陌生,他就是源自於德里,且視同是北愛的國歌”。經Luke這麼「神來一筆」的說明後,頓時讓我們把這首「耳熟能詳」的歌與這原以為沾不上邊的地方連結起來,就特別有感覺了!【歡迎欣賞由Celtic Woman同樣是以阿卡貝拉(A Cappella)“無樂器伴奏的純人聲音樂”方式所演唱Danny Boy的視頻】

當晚入住在德里的酒店 (★★★★Best Western Plus White Horse Hotel Londonderry),並安排大家在其餐廳再度享受了一頓豐盛的西式晚餐。而我特別喜歡選擇有游泳池及Spa池的旅館…就寢前慢慢游了數百米並泡了熱水池,讓自己亢奮的心情稍微沉澱一下,並消除了一些疲勞…回到房內,想到未來好幾天的美好行程,【並看到Carol 在她的FB上發述今天愉快的心情,給她按了一個讚】便帶著微笑很快就入眠了。

〈待 續〉